庭の美観を損ね、管理の負担となっている使わない花壇。「いっそコンクリートで埋めてしまいたい」と、DIYでの解決を考えている方も多いのではないでしょうか?

雑草取りの重労働から解放され、手入れの行き届いたスッキリとした庭を手に入れることは、確かに大きな魅力です。しかし、安易な気持ちで作業を始めると、「こんなはずではなかった」と後悔するケースも少なくありません。

セメントを使った撤去作業には専門的な知識が必要ですし、どのくらいの費用がかかるのか、そもそも自分一人で完成させられるのか、不安は尽きないでしょう。この記事では、花壇をコンクリートで埋めるDIYを成功させるために必要な知識を、基本から応用まで徹底的に解説します。

後悔しないための注意点、具体的な費用、そして空いたスペースの有効な活用法まで、あなたの疑問をすべて解消します。

この記事で分かること

- 花壇をコンクリートで埋める具体的な手順と注意点

- DIYで挑戦する場合の費用目安と必要な道具

- 施工後に後悔しないためのポイント

- 埋めた後のスペースを有効活用するためのアイデア

花壇をコンクリートで埋めるDIYの基本知識

DIYに着手する前に、まずは基本的な知識を身につけることが成功への近道です。ここでは、起こりがちな失敗例から、DIYと業者依頼の比較、そして費用の目安まで、計画段階で必ず押さえておくべきポイントを詳しく見ていきましょう。

- やってからでは遅い!よくある後悔の事例

- DIYで花壇をなくすメリット・デメリット

- 花壇の囲いを撤去する方法と注意点

- 気になる費用の目安と内訳をチェック

やってからでは遅い!よくある後悔の事例

コンクリート舗装は、一度施工すると簡単には元に戻せません。だからこそ、先輩たちの失敗談から学び、同じ轍を踏まないようにすることが非常に重要です。

夏の強烈な照り返しと蓄熱

最も多くの人が挙げる後悔が、夏の照り返しによる想像以上の暑さです。土や芝生は水分を含むことで気化熱を発生させ、周囲の温度上昇を緩和する効果があります。

しかし、コンクリートやアスファルトは熱を吸収・蓄積しやすいため、夏の日中には表面温度が60℃近くに達することも珍しくありません。国土交通省の調査でも、地表面の素材の違いが周辺の気温に大きく影響を与えることが示されており、特に住宅に隣接した場所をコンクリート化すると、室内の冷房効率の低下や、夜間の熱のこもりにつながる可能性があります。(参照:国土交通省 ヒートアイランド対策)

対策としては、全面をコンクリートにせず、木陰を作るための植栽スペースを残したり、熱を反射しやすい遮熱性塗料を塗布したりする方法があります。

無機質で殺風景な見た目

「手入れが楽になれば見た目は気にしない」と思っていても、実際に庭全体が灰色のコンクリートで覆われると、その無機質で冷たい印象にがっかりすることがあります。特にデザイン性を考慮せずに施工すると、まるで倉庫の床のようになり、くつろぎの空間とはほど遠いものになってしまいます。

デザイン性を高める工夫

コンクリートでもデザイン性を高める方法はたくさんあります。例えば、タイルや自然石を埋め込む、曲線的なデザインを取り入れる、あるいは表面に模様をつける「スタンプコンクリート」や、砂利を浮かび上がらせる「洗い出し仕上げ」といった工法を選ぶことで、温かみのある豊かな表情を演出できます。

想定外の費用と品質トラブル

「DIYで安く済むはずが、道具代や材料費がかさんで結局高くついた」「自分でやったら、表面にひび割れや色ムラができてしまった」といった、金銭面や品質に関する後悔も後を絶ちません。特に、残土の処分費用や、掘ってみたら出てきた地中の配管やコンクリートガラなどの撤去費用が、当初の予算を圧迫するケースが多く見られます。質の高い仕上がりと長期的な安心を求めるなら、信頼できる専門業者への依頼も視野に入れて、総合的に判断することが賢明です。

DIYで花壇をなくすメリット・デメリット

花壇をコンクリートで埋める際、「自分でやるか、プロに任せるか」は大きな分かれ道です。それぞれの長所と短所を正しく理解し、ご自身のスキルや予算、求めるクオリティに合った方法を選びましょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| DIY |

|

|

| 業者依頼 |

|

|

ご自身の体力やDIYの経験、そしてどれくらいの完成度を求めるかをじっくり考え、最適な方法を選択することが、後悔しないための鍵となります。

花壇の囲いを撤去する方法と注意点

花壇の周りを囲っているレンガやブロック。これらを残して内側だけを埋める方法もありますが、完全に平らなスペースを作りたい場合は撤去が必要です。この作業はDIYの中でも特に力と注意を要する工程です。

撤去の基本的な手順

ステップ1:土と植物の除去

まずはスコップを使い、花壇の中にある土や植物の根を完全に取り除きます。土は再利用する場合、ふるいにかけて根や石を取り除いておくと良いでしょう。

ステップ2:構造材の解体

次に、レンガやブロックを解体します。モルタルで軽く固定されている程度なら、大きめのハンマーやバールを隙間に打ち込むことで剥がせます。しかし、強固に接着されている場合は、力任せに叩くと周囲を傷つけるだけです。この場合は、ディスクグラインダーで目地に切り込みを入れると、作業がスムーズに進みます。

ステップ3:基礎コンクリートの破砕

土台が厚いコンクリートで固められている場合は、電動ハンマー(はつり機)の使用が不可欠です。ホームセンターでレンタルできますが、非常にパワフルな工具なので、使用方法をよく確認し、防塵マスク、保護メガネ、安全靴、厚手の手袋といった保護具を必ず着用してください。

撤去した資材の処分は厳格に

撤去作業で発生したコンクリートガラやレンガ、ブロックは、法律上「産業廃棄物」に分類されます。これらは一般の家庭ごみとして出すことはできず、不法投棄は厳しく罰せられます。(参照:環境省 産業廃棄物等の不法投棄等の状況)処分方法は自治体によって異なりますが、一般的には以下の方法があります。

- 自治体が指定する処理施設へ自分で持ち込む

- 産業廃棄物収集運搬の許可を持つ専門業者に回収を依頼する

必ずお住まいの自治体のウェブサイトや担当窓口で正規の処分方法を確認してください。

気になる費用の目安と内訳をチェック

プロジェクトを進める上で、予算計画は最も重要な要素の一つです。ここでは、業者に依頼した場合とDIYの場合の費用について、具体的な内訳とともに詳しく解説します。

専門業者に依頼する場合

業者に依頼する場合の費用相場は、1平方メートルあたり10,000円〜15,000円程度が一般的です。ただし、これはあくまで標準的な工事の場合です。重機が入れない狭い場所や、残土の量が多い場合、地中に予期せぬ障害物があった場合などは追加費用が発生します。

業者見積もりの主な内訳

- 鋤取り(すきとり)・掘削費:既存の土を掘り起こす作業費

- 残土処分費:掘り出した土を運び出し、処分する費用

- 砕石敷き・転圧費:地盤を固めるための作業費

- 型枠・ワイヤーメッシュ設置費:コンクリートの枠組みを作る作業費

- コンクリート打設・仕上げ費:生コンを流し込み、表面を仕上げる作業費

- 諸経費・人件費:現場管理費や作業員の費用

- 正確な費用を知るためには、必ず3社以上の業者から相見積もりを取り、各項目の単価や工事内容を詳細に比較検討することが不可欠です。

DIYで挑戦する場合

DIYの最大のメリットはコストを抑えられる点ですが、それでも材料費や道具代はかかります。主な費用は以下の通りです。

| 項目 | 内容・費用目安(5㎡の場合) | 備考 |

|---|---|---|

| コンクリート材料 | 約10,000円~15,000円 | 水を加えるだけのインスタントコンクリートが便利。セメント・砂・砂利を個別に買うと安価ですが、配合の手間がかかります。 |

| 砕石 | 約2,500円~5,000円 | 地盤の安定に必須。ホームセンターで土のう袋単位で購入できます。 |

| ワイヤーメッシュ | 約2,500円~4,000円 | 強度確保とひび割れ防止に。 |

| 道具代・レンタル費 | 約5,000円~20,000円 | コテやスコップ等の購入費。転圧機(約5,000円/日)などのレンタル費が別途かかります。 |

| 残土処分費 | 要確認 | 自治体や業者により大きく異なります。これが意外な出費になることも。 |

DIYでも、道具を一から揃えたり、残土処分に費用がかかったりすると、思ったほど安くならない場合もあります。事前に総額をしっかりとシミュレーションすることが重要です。

花壇をコンクリートで埋めるDIYの具体的な手順

ここからは、実際にDIYで作業を進めるための具体的な手順と、各工程での重要なコツを解説します。正しい手順を踏むことが、美しく長持ちする仕上がりへの一番の近道です。

- セメントなど必要な道具と材料リスト

- 鋤取りから転圧までの下準備のコツ

- 型枠とワイヤーメッシュの正しい設置法

- 表面を綺麗に仕上げるコテの使い方

- 使わない花壇の活用アイデア集

- まとめ:花壇をコンクリートで埋めるDIYのポイント

セメントなど必要な道具と材料リスト

DIYの成否は準備で8割決まると言っても過言ではありません。作業をスムーズに進めるため、事前にすべての道具と材料をリストアップし、過不足なく揃えておきましょう。

【基本の道具】〜これだけは揃えたい〜

- スコップ・剣先スコップ:土を掘るための基本ツール。剣先スコップは固い土に、角スコップは土をすくって運ぶのに便利です。

- 一輪車(ねこ車):土や砕石、コンクリートの運搬に必須。なければバケツでの往復となり、体力を著しく消耗します。

- 左官ゴテ(木ゴテ・金ゴテ):木ゴテは初期のならしに、金ゴテは最終的な表面仕上げに使います。サイズの違うものを複数用意すると便利です。

- バケツ(複数):材料の計量や水の運搬、道具洗いに。最低3つはあると効率的です。

- メジャー・水平器:正確な寸法測定と、排水勾配をつけるための水平確認に不可欠です。

- 保護具(ゴム手袋、長靴、保護メガネ、防塵マスク):セメントは強アルカリ性で、皮膚に触れると肌荒れの原因になります。粉塵の吸い込みや破片の飛散からも身を守りましょう。

【専門的な道具・資材】〜仕上がりを格上げする〜

| 資材・道具名 | 用途とポイント |

|---|---|

| インスタントコンクリート | セメント、砂、砂利が最適な比率で配合されており、水を加えるだけで使えるためDIYの強い味方です。強度や硬化時間が異なる様々な製品があるため、用途に合わせて選びましょう。 |

| 砕石 | 地盤を固めるための下地材。「C-40」や「再生クラッシャーラン」などの種類があり、締め固まりやすい再生クラッシャーランがおすすめです。 |

| ワイヤーメッシュ | コンクリートのひび割れを防ぐ重要な補強材。太さや網目の大きさが数種類あります。 |

| 転圧機(プレート)またはタコ | 砕石を締め固めるための機械。この工程を怠ると後々必ず地盤が沈下します。手動のタコもありますが、面積が広い場合はプレートのレンタルが断然おすすめです。 |

| コンクリートミキサー | 1㎡以上の面積を施工する場合、手練りは非現実的です。レンタルすれば、均質で高品質なコンクリートを効率よく作れます。 |

| 型枠用の木材(コンパネなど)と杭 | コンクリートが流れ出さないようにするための枠。コンクリートの圧力に負けないよう、杭でしっかりと固定します。 |

鋤取りから転圧までの下準備のコツ

コンクリート舗装の寿命は、この下準備の丁寧さで決まります。完成後は見えなくなってしまう部分だからこそ、一切の妥協は許されません。

1. 鋤取り(土の掘り起こし)と床付け

まず、計画した仕上がり高さから逆算して、地面を掘り下げていきます。深さの目安は、「コンクリートの厚さ(10cm)+砕石の厚さ(10cm)=合計20cm」が基本です。

人が歩くだけならコンクリート厚7cmでも可能ですが、駐車場として使う場合は10cm以上を確保しましょう。掘り終えたら、地面の底(床付け面)をスコップの裏などで叩き、できるだけ平滑かつ固く締め固めます。このひと手間が、その後の作業の精度を高めます。

残土の処分は計画的に

掘り起こした土は、見た目以上に量が多くなります。例えば、5㎡の花壇を20cm掘ると、5㎡ × 0.2m = 1㎥(1000リットル)もの残土が発生します。これを処分するには、造園業者や残土処分業者に依頼するのが一般的ですが、費用がかかります。事前に複数の業者に見積もりを取っておきましょう。

2. 砕石敷きと転圧

次に、掘り下げた底面に砕石を敷き詰めます。この砕石層は、地面からの湿気を防ぎ、コンクリートにかかる荷重を分散させる重要な役割を担います。

厚さが均一に10cmになるように、レーキなどを使って丁寧にならしてください。そして、ここからが最も重要な工程である「転圧」です。

転圧は「やりすぎ」なくらいが丁度良い

転圧機(プレートコンパクター)を使い、砕石層の上を前後左右、何度も往復させて締め固めます。転圧の目安は、プレートをかけた跡がほとんど付かなくなり、上を歩いても足跡が残らないくらいです。この作業が不十分だと、数年後に雨水などで地盤が沈み、コンクリートが割れる「不同沈下」という最悪の事態を招きます。体力的に最もキツい工程ですが、絶対に手を抜かないでください。

型枠とワイヤーメッシュの正しい設置法

強固な地盤が完成したら、次はコンクリートを流し込むための「器」作りです。正確な型枠とワイヤーメッシュの設置が、美しい仕上がりと長期的な耐久性を実現します。

型枠の設置:勾配が命

型枠は、コンクリートの形状を決める重要なガイドラインです。コンパネなどの丈夫な板を使い、施工範囲を正確に囲います。

ここで絶対に忘れてはならないのが、水たまりを防ぐための「水勾配」です。コンクリート表面は、雨水などが自然に排水されるよう、わずかな傾斜をつける必要があります。

一般的に、1.5%〜2%の勾配(1m進んで1.5cm〜2cm下がる傾斜)を設けます。水糸と水平器を使い、排水したい方向に向かって型枠が低くなるように、ミリ単位で高さを調整・固定してください。

コンクリートの重さは想像以上です。型枠が圧力で歪まないように、30cm~50cm間隔で外側に杭を打ち、ビスや釘でがっちりと固定しましょう。

ワイヤーメッシュの設置:強度確保の要

ワイヤーメッシュは、コンクリートの弱点である「引っ張る力」を補強し、ひび割れを抑制する鉄筋の役割を果たします。

設置する際の最重要ポイントは、「かぶり厚」の確保です。

広い面積を施工する場合は、コンクリートの膨張・収縮を吸収するための「伸縮目地」を6~9㎡に1箇所程度の割合で設けると、より大きなひび割れを防ぐことができます。

表面を綺麗に仕上げるコテの使い方

いよいよクライマックス、コンクリートの打設と仕上げです。この工程は時間との勝負。手際よく、かつ丁寧に行うことが、プロ並みの仕上がりを実現するコツです。

1. コンクリートの練り混ぜと打設

インスタントコンクリートを使用する場合、袋に記載された規定量の水を守ることが重要です。水を入れすぎると作業はしやすくなりますが、強度が大幅に低下し、ひび割れの原因になります。少し硬いと感じるくらいが適正です。ミキサーで均一に練り混ぜたら、手早く型枠の中に流し込みます。

2. ならし作業(木ゴテ)

コンクリートを流し込んだら、まずは角材やトンボを使い、型枠の高さに合わせて表面を大まかに平らにならします(タンピング)。その後、木ゴテを使い、表面を軽く押さえつけるようにして、砂利をコンクリート内部に沈め、表面にセメントペーストが浮き上がるように整えます。

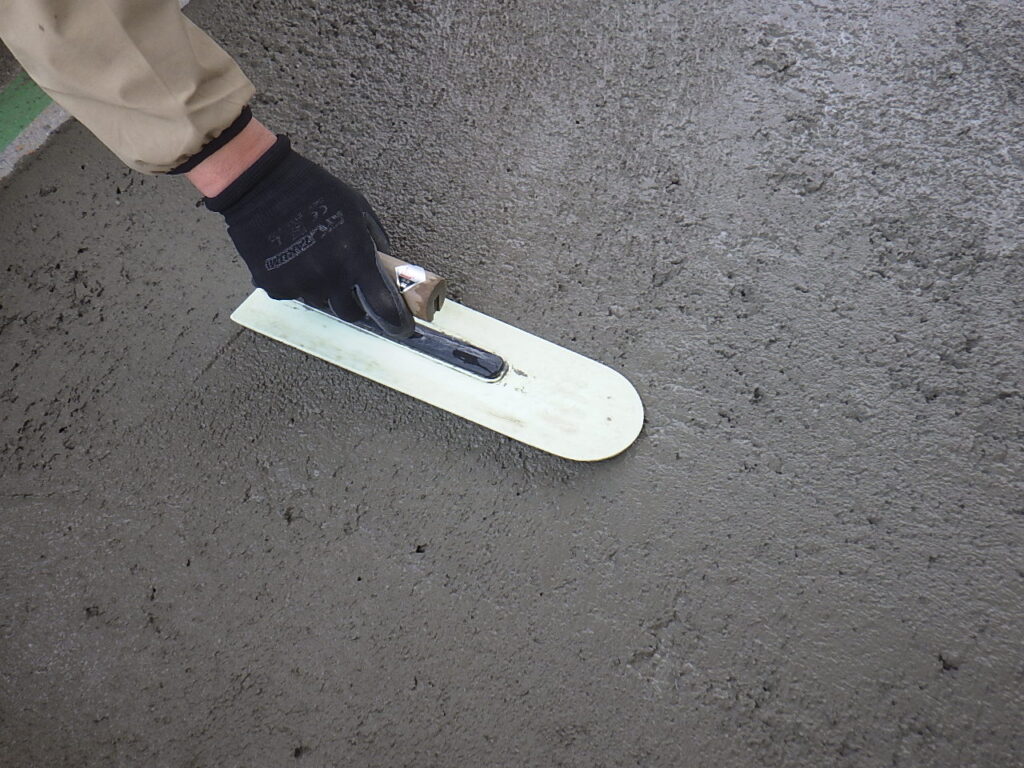

3. 仕上げ作業(金ゴテ)

ここからが腕の見せ所です。コンクリートの表面から水が引いてきて(ブリーディング現象)、指で軽く押しても指紋が付かない程度の硬さになったら、金ゴテで仕上げを開始します。

金ゴテ仕上げのコツ

焦りは禁物です。タイミングが早すぎると表面が波打ってしまい、遅すぎるとコテ跡が消えなくなります。金ゴテは少しだけ進行方向側を浮かせるように角度をつけ、力を入れずに、なでるように滑らせます。この作業を2~3回繰り返すことで、表面は鏡のように滑らかになります。

4. 養生:コンクリートを「育てる」最終工程

仕上げが終わったら、コンクリートは「完成」ではありません。十分な強度を発揮するためには、適切な水分を保ちながらゆっくりと硬化させる「養生」期間が不可欠です。

特に施工後の急激な乾燥は、強度不足やひび割れ(ヘアクラック)の最大の原因です。作業後はブルーシートや養生マットで表面を覆い、直射日光や風が直接当たるのを防ぎます。

特に夏場は、翌日から数日間、表面が乾かないように散水(散水養生)を行うと、より高品質なコンクリートに仕上がります。人が乗れるようになるまで最低でも3~4日、車を乗せる場合は1週間以上は養生期間を見ておきましょう。

使わない花壇の活用アイデア集

苦労して作り上げたフラットで頑丈なスペースは、あなたのライフスタイルを豊かにする無限の可能性を秘めています。手入れの悩みから解放された庭を、どのように楽しむか想像を膨らませてみましょう。

暮らしが広がる!おすすめ活用法アイデア

-

第二のリビングとしてのテラス空間

ガーデンファニチャーを置けば、そこはもう一つのリビング。天気の良い日には朝食をとったり、友人を招いてカフェタイムを楽しんだり。夜には照明を工夫して、ムーディーなアウトドアバーとして使うのも素敵です。 -

趣味に没頭できる多目的スペース

自転車やバイクのメンテナンス、DIYの作業場、子どものボール遊びやビニールプールなど、土や泥汚れを気にせず思い切り活動できるスペースに。汚れても水でサッと洗い流せる手軽さが魅力です。 -

本格的なバーベキューコーナー

コンクリートは耐火性に優れているため、バーベキューコンロを常設するのにも最適です。レンガでオリジナルの炉を組んだり、シンクを設置したりすれば、本格的なアウトドアキッチンが完成します。 -

ペットとの安全なプレイスペース

夏場の照り返しには注意が必要ですが、シェードなどで日陰を作ってあげれば、ペットが安心して遊べるドッグランスペースになります。ノミやダニの心配も軽減されます。 -

手軽に楽しめるコンテナガーデン

ガーデニングを完全に諦める必要はありません。大型のプランターやレイズドベッド(立ち上げ花壇)を使えば、土の入れ替えや管理が簡単な「コンテナガーデン」が楽しめます。移動も可能なので、季節や気分に合わせてレイアウトを変えられるのも大きなメリットです。

花壇をなくすことは、何かを諦めることではありません。新しい庭の楽しみ方を見つけるための、ポジティブな第一歩なのです。

まとめ:花壇をコンクリートで埋めるDIYのポイント

この記事では、花壇をコンクリートで埋めるDIYについて、後悔しないための知識から具体的な手順、そして未来の活用法まで、多角的に詳しく解説しました。

最後に、成功への道を確実にするための重要なポイントをリストで振り返ります。

- 花壇を埋める最大のメリットは雑草対策と手入れの簡略化

- デメリットは夏の照り返しや一度施工すると元に戻すのが困難な点

- 後悔の事例として見た目の殺風景さや想定外の費用が挙げられる

- DIYの費用は材料費が中心で業者依頼より安価に抑えられる可能性がある

- 業者依頼の費用相場は1㎡あたり1万円から1.5万円程度

- DIYにはセメントや砕石のほか転圧機などの専門道具も必要となる

- レンガなどの囲いを撤去する場合はハンマーや安全具が必須

- 撤去したコンクリートガラは産業廃棄物として自治体のルールに従い適切に処分する

- 成功の鍵は鋤取りや砕石敷き、転圧といった丁寧な下準備にある

- 掘削の深さはコンクリート厚10cmと砕石厚10cmの計20cmが目安

- ひび割れ防止のためワイヤーメッシュはスペーサーで浮かせて設置する

- 表面の仕上げは水勾配を意識し、適切なタイミングで金ゴテを使う

- 埋めた後のスペースは駐車場やテラス、子どもの遊び場など多目的に活用できる

- コンテナガーデンならコンクリートの上でも手軽にガーデニングを楽しめる

- 最終的な判断は、ご自身のスキル、予算、そして長期的なライフスタイルを総合的に考慮して行う