ご自宅の庭でのお子様のサッカーや野球の練習中、ボールが道路や隣家に飛び出してヒヤリとした経験はありませんか?そんなお悩みを解決するため、防球ネットの設置を検討されている方は多いのではないでしょうか?特に自作(DIY)であれば、業者に依頼するよりも費用を抑えつつ、自宅のスペースにぴったりのボール 飛び出し防止ネットを作成できます。

しかし、いざ作ろうと思っても、どの支柱 ホームセンターで手に入る材料が良いのか、強度は確保できるのか、イレクターパイプ 防球ネット 作り方が良いのか、あるいは単管パイプが良いのか、迷ってしまうものです。また、作った後のグラつき対策やネットの張り方など、疑問は尽きません。

この記事では、これらの疑問にお答えし、安全で耐久性のある防球ネットをDIYで実現するための具体的な方法を、材料選びから設置後のメンテナンスに至るまで、詳しく解説いたします。

この記事を読むことでわかること

- 庭に防球ネットを設置するメリットと最適な材料の選び方

- イレクターパイプや単管パイプを使った自作の方法とグラつき対策

- ネットの張り方や設置後のメンテナンスなど強度を高めるコツ

- プロに依頼する場合と自作する場合の費用感の比較

ボール飛び出し防止対策!庭でネット自作を始める前に

ポイント

- 防球ネットのメリットと種類

- サッカーなど競技別の網目サイズの選び方

- 業者依頼と費用を比較する

- ボール 飛び出し防止ネットの主要材料

- 支柱 ホームセンターで揃えるパイプの種類

- 基礎工事が不要な単管パイプの利点

防球ネットのメリットと種類

防球ネットを設置する最大のメリットは、ボールを使ったスポーツによる事故や、思いがけず起きてしまう物損などのトラブルを未然に防ぐことができる点です。例えば、場外のボールを追いかけたお子様が転倒したり、人や車と接触したりする危険性があります。

防球ネットがあれば、こういったリスクを大幅に軽減できるため、親御さんにとっても安心感が生まれます。もちろん、ご近所様への配慮としても非常に有効です。

さらに、防球ネットは練習の効率化にも貢献します。広い場所で練習していると、ボールがあちこちに散らばり、拾い集める作業に貴重な練習時間が奪われてしまいます。

ネットを張ることで、ボールが手元に戻りやすくなり、効率よく反復練習が可能になるのです。

防球ネットの種類は、主に結び目の有無によって「有結節(ゆうけっせつ)」と「無結節(むけっせつ)」の2種類に分けられます。有結節ネットは、糸の交差部分に結び目があるため、衝撃を吸収しやすく、野球などの強い衝撃を受ける場面では強度がある有結節が多く使われる傾向があります。

一方、自宅の庭などでの利用には、たるみが少なく張りが良い無結節も適しており、風通しが良いという利点もあります。ポリエチレンなどの合成繊維が主に使われており、ブラックやグリーン、ブルーなどカラーバリエーションも豊富なので、周囲の景観に合わせて選ぶことができるでしょう。

サッカーなど競技別の網目サイズの選び方

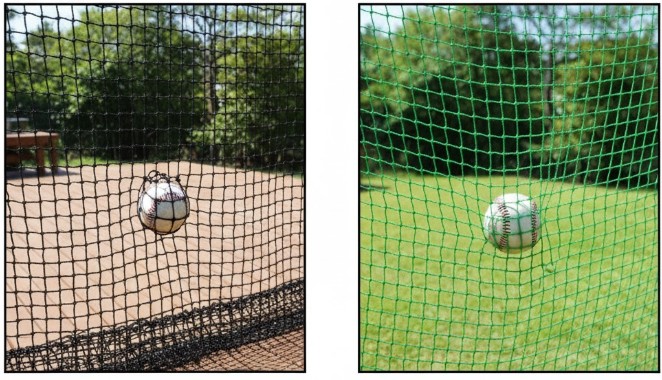

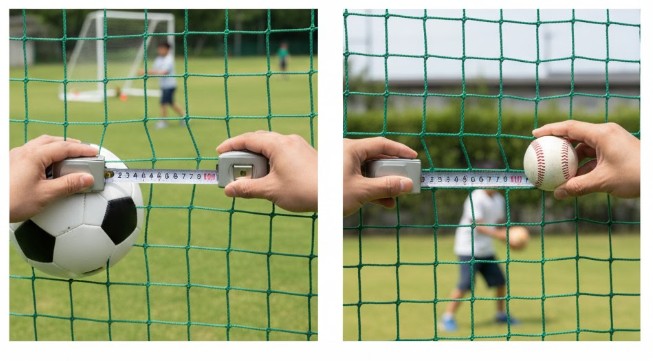

ボール 飛び出し防止対策としてネットを選ぶ際には、使用するボールの大きさに合わせて網目サイズを決定することが非常に重要です。網目のサイズが大きいとボールがすき間から抜けてしまう可能性があるため、ボールの直径よりも小さな網目を選ぶことが絶対条件となります。

例えば、サッカーボール(直径約19〜22cm)やバレーボール、バスケットボールなど、比較的大きな球技の場合は、網目サイズが100mm(10cm)程度のネットが適応サイズとされています。これは、これらのボールがネットを通過しない最小限のサイズとされています。

一方で、小さなボールを使用する場合は、より目の細かいネットを選ぶ必要があります。ゴルフボール(直径4〜4.2cm)の場合は25mm以下、野球ボール(直径6.4〜7.5cm)やソフトボール(直径8.5〜9.7cm)の場合は37.5mm以下の網目が推奨されています。

特に野球やゴルフでは、打球が当たる箇所には、耐久性を考慮して糸が太いネットや、網目サイズの異なるネットを二重にして設置する方法も効果的です。(参照:ネット(網)専門業者情報)

代表的な球技のボール直径と適応網目サイズ

| ボール種類 | 直径の目安 | 適応網目サイズ(目安) |

|---|---|---|

| ゴルフボール | 4〜4.2cm | 25mm以下 |

| 卓球ボール | 4.2cm | 25mm |

| 野球ボール/ソフトボール | 6.4〜9.7cm | 37.5mm以下 |

| ハンドボール | 18〜19cm | 50〜100mm |

| サッカーボール/バレーボール | 19〜22cm | 100mm |

業者依頼と費用を比較する

防球ネットの設置は、専門業者に依頼する方法と、材料を調達して自作(DIY)する方法の二通りがあります。予算や求める強度、構造の複雑さによって、最適な選択肢は異なります。

業者に依頼する場合は、強度計算や基礎工事など、安全に関わる部分をプロが担うため、高い安全性が確保できます。特に縦4m以上の高尺ネットや、敷地の形状が複雑な場所に設置する場合は、専門知識を持つ業者に頼む方が無難です。

ただし、当然ながら費用は高くなります。例えば、自宅の隣家との境に一面ネットをつけた場合は15万円程度、自宅の周りをコの字に囲うような大規模なネットの場合、30万円程度が目安となる情報があります(地面が芝の場合)。(出典:防球ネット施工専門業者情報)

注意点

業者施工の価格は、ネットの高さや広さ、地面の状況(コンクリートの場合は別途費用がかかる)、使用する支柱の種類(鋼管かコンクリートか)によって大きく変動します。設置後に強風などでパイプが倒れるといった事故を防ぐためにも、基礎をしっかり行うことが重要です。

自作の場合は、材料費とわずかな工具費のみで済むため、費用を大幅に抑えられます。材料であるパイプ、ジョイント、ネットなどを合わせても、大規模なものでなければ数万円から十数万円程度で収まるケースが多いです。しかし、寸法間違いによる作り直しや、設計上の強度不足によるグラつき、最悪の場合は倒壊のリスクがあることを理解し、安全対策には十分な配慮が必要です。

ボール 飛び出し防止ネットの主要材料

ボール 飛び出し防止ネットを自作する際に主要となる材料は、「支柱(パイプ)」「ジョイント」「ネット」の3点に集約されます。これらの材料の組み合わせが、完成するネットの強度と耐久性を決定づけます。

支柱には、主に「イレクターパイプ」と「単管パイプ」が用いられます。イレクターパイプは、軽量で加工が容易であり、樹脂コーティングされているためデザイン性にも優れています。ジョイントが豊富で、DIY初心者でも扱いやすい点が魅力です。

ただし、強度の面では単管パイプに一歩譲ります。一方、単管パイプは、工事現場などでも使われる極めて高い強度を持つ鋼管であり、高さや幅がある構造物を作るのに適していますが、錆対策や無骨な見た目、ジョイントの種類の少なさといった特徴があります。

ジョイントは、パイプ同士を接合し、構造を形作るための必須部品です。イレクターパイプには、専用の樹脂製ジョイントや分解可能なメタルジョイントがあり、接着剤で固定することで強度が向上します。

単管パイプには、クランプと呼ばれる締め付け式のジョイントが使われ、こちらは角度を自由に変えられるタイプもあり、補強材の取り付けに便利です。ネット本体は、前述の通り競技やボールの大きさに応じた網目サイズと、耐久性の高いポリエチレンなどの素材を選びます。ネットを二重にしたり、糸の太いものを選ぶことで、耐久性をさらに高められます。

ホームセンターで揃えらるパイプ支柱の種類

ホームセンターで材料を揃える際、ネットの大きさ(特に高さ)と設置場所の風の影響を考慮して、イレクターパイプと単管パイプのどちらを選ぶかが最初の重要な選択となります。イレクターパイプは、その手軽さからDIY愛好者に人気がありますが、防球ネットのような高さ3.5mといった大型構造物を作る際は、パイプの「たわみ」や「グラつき」を防ぐために、太いパイプの採用が必須です。

一般的にホームセンターで手に入りやすいΦ28などの細いパイプは、横方向の力が加わると大きくたわみ、強度が不足し、上部のグラつきの原因になります。このため、縦4m×横4mといった大きなネットを作成する場合は、ホームセンターでの取り扱いが少ないΦ42などの、より太いパイプを基本構造に組む方が、安全性を確保する上で安心です。

単管パイプは、太さがΦ48.6mmが一般的で、イレクターパイプよりも圧倒的に強度があります。よくゴルフの練習用や大規模な防球ネットで使われるのはこの単管パイプであり、高強度を求める場合には最適な選択肢です。

ただし、パイプが剥き出しになるため、錆対策を施すか、あらかじめ塗装されたものを選ぶ必要があります。また、デザイン性や軽さを重視する場合は、イレクターパイプの方が勝っていると言えます。

基礎工事が不要な単管パイプの利点

単管パイプを使用する大きな利点の一つは、基礎工事の手間を大幅に省きつつ、大型構造物に必要な高い強度を得られる点にあります。単管パイプは、パイプを地面に埋め込むための専用の杭や、基礎となるコンクリートブロックの穴に差し込みモルタルで固める方法など、比較的容易な方法で強固な基礎を作ることができます。

特に、既存のフェンス用ブロックにパイプを立ててモルタルで固定する方法は、大掛かりな掘削作業が不要であり、最も手軽に高さを確保できる方法です。ただし、この方法であっても、高さ3.5mを超えるような構造になると、風圧や打球の衝撃といった横からの力に対して、モルタル固定部分だけでは十分な抵抗力が得られず、上部が不安定になりやすいというデメリットがあります。

これを解消するためには、単管パイプの利点である強度とクランプの汎用性を活かし、地面から構造物を斜めに支える「控え(つっかい棒)」を複数設置することが極めて効果的です。クランプには角度を自由に調整できるタイプがあるため、控えの設置も容易です。

これにより、構造全体を三角形で補強でき、上部のグラつきを大幅に抑え、転倒リスクを低減できます。

高強度な自作を実現する設置方法と応用

ポイント

- イレクターパイプ 防球ネット 作り方の基本

- グラつきを防ぐネットの張り方の技術

- 可動式防球ネットの自作手順

- 設置後のメンテナンスと補強のDIY

- 安全なボール飛び出し防止を叶える庭ネット自作の総まとめ

イレクターパイプを使用した防球ネットの作り方

イレクターパイプを使用した防球ネットの作り方において、成功のカギは何よりもジョイントの固定と構造的な補強にかかっています。イレクターパイプのメリットである加工のしやすさを享受しつつ、高くて大きな防球ネットを安全に作るための基本手順を詳細に解説します。

接合部の強度を確保する:接着剤の役割

イレクターパイプを組む際、ジョイントとパイプの接続は、専用の接着剤を注入することで固定します。単純に差し込むだけでは強度が全く足りず、容易に分解してしまいます。

この接着剤は、パイプとジョイントを化学的に一体化させる役割を担っており、これがなければ構造全体の強度は著しく低下し、非常に危険です。接着剤が乾く前にテープなどで仮止めし、ジョイントの位置や角度がずれないように注意する必要があります。

特に、荷重がかかる縦の支柱と横の梁が交差する部分は、構造の要となるため、確実な接着が求められます。

基礎へのパイプ固定:モルタル充填の重要性

基礎は、フェンス用ブロックを2段積むなどして、既存のブロックにモルタルでしっかり固定し、そのブロックの穴にパイプを立ててモルタルを充填する方法が一般的です。この際、モルタルは単なる重しではなく、パイプとブロックを一体化させる役割を果たします。

パイプがブロックの中心に垂直に立つように細心の注意を払い、モルタルを隙間なく充填することが、横風などによる転倒防止につながります。パイプの高さが高いほど、根元に加わる負荷(曲げモーメント)は大きくなるため、グラつきを感じた場合は、前述の通り斜めの控えを追加することが必須となります。

補強のヒント:グラつき対策

イレクターパイプをメタルジョイント(分解可能で強度が高いジョイント)で組んだ場合、後から構造の四隅や中間地点に「控え(斜めの補強材)」を追加することが容易です。

縦4m×横4m×高さ3.5mといったサイズでは、上部中央だけでなく、パイプの交差する部分すべてに補強材の追加を検討するようにしましょう。

グラつきを防ぐネットの張り方の技術

防球ネットを設置する最終段階である張り方は、単なる見栄えの良し悪しに留まらず、構造物全体の耐風性と耐久性を左右する極めて重要な要素です。ネットがたるんでいると、風を孕みやすくなり、風圧による横の力が大きくなることでパイプのグラつきを助長します。

ネットを張る基本は、ネット全体に均一な張力をかけることです。まずは、最上部の横パイプにネットを仮止めし、ネットにたるみがないように徐々に下へと固定していきます。

最終的にネットが「ピンッ」と張られた状態になるよう、ロープまたは結束バンドなどで強固に固定する必要があります。横方向のパイプを最上部だけでなく中央のあたりにも組んでいる場合は、ネットの上下だけでなく、中央の横パイプにもネットを固定することで、ネット全体を複数の面で支えることになり、風圧に対する抵抗力が高まります。

この「多点固定」は、特に風が強い場所や、打球が頻繁に当たる箇所で効果を発揮します。ネットの端をロープで固定する際は、ただ単に縛るだけでなく、パイプに巻き付けるように編み込むことで、より高い張力を維持できます。

可動式防球ネットの自作手順

庭のスペースを他の用途にも使いたい場合や、強風時などに安全な場所に移動させたい場合、常設のネットではなく、必要なときだけ出して使える自作の可動式防球ネットを作るという選択肢があります。可動式の最大のポイントは、土台となるパイプにストッパー機能付きのキャスターを取り付けることです。

これにより、ネットを広げる・折りたたむといった作業を大人一人でも容易に行えるようになります。構造としては、観音開きのように折り畳める設計が有効です。

具体的には、可動部分に角度フリージョイントを使用し、左右のフレームを組み立てます。そして、ネットはフレームの外側ではなく、必ず内側から結束バンドなどで設置することが重要です。ネットを内側に張ることで、折りたたんだ際にネットが構造物の内側に収まり、コンパクトに収納できる構造となります。

使うときに出して広げ、キャスターのストッパーを確実にかければ、少年野球などで硬球や軟球を打っても問題なく使用できるものが完成します。

| 可動式自作の重要パーツと役割 | 詳細な役割 |

|---|---|

| 角度フリージョイント | 折りたたみ時や収納時の角度を自由に調整し、観音開き構造を実現する |

| キャスター(ストッパー付) | ネットの移動を容易にし、使用時に確実に位置を固定する |

| クロスジョイント | パイプの交差部分を強固に接合する |

| パイプインナーキャップ | パイプの端に装着し、キャスターを取り付けたり、安全性を高める |

設置後のメンテナンスと補強のDIY

DIYで設置した防球ネットは、安全性を維持し、長く使用するためには、設置後の定期的なメンテナンスが不可欠です。パイプ構造は風雨にさらされ、ネットは紫外線や打球の衝撃に常に晒されているからです。

まず、ネットのチェックです。打球の衝撃や摩擦、経年劣化により、ネットに小さな切断や破れが見つかった場合は、すぐに自分で結び直すといった応急処置を行うことができます。しかし、損傷個所が多い場合や、ネット全体の繊維の劣化が進んでいる場合は、部分的な張り替えやネット全体の交換を検討すべきです。

次に、構造のグラつきチェックです。パイプのグラつきは、基礎のモルタルが緩んでいるか、構造計算以上の負荷(特に強風)がかかっていることが原因です。

上部が不安定で「ややグラつく」といった初期症状がある場合は、ただちに補強を行う必要があります。グラつく支柱の根元や、上部の四隅に、地面から斜めに支える控え(補強材)を追加するDIYを施すことで、安定性は劇的に向上します。

イレクターや単管パイプであれば、ジョイントやクランプを使って後から簡単に補強材を追加しやすいのが大きな利点です。

安全なボール飛び出し防止を叶える庭ネット自作の総まとめ

ボール 飛び出し防止 庭 ネット 自作の要点

- 防球ネットはボールの飛び出し防止や、ボール拾いの手間を省くなど練習効率向上に役立つ

- 自作により業者依頼よりも費用を抑えつつ、庭のサイズに合わせたネット設置が可能となる

- 支柱は強度を優先し、特に縦4mなど高所にはΦ42などの太いパイプを選ぶ

- 単管パイプは強度に優れるが、イレクターパイプは加工とジョイントが容易である

- イレクターパイプはジョイントへの専用接着剤注入を怠ると強度が著しく低下する

- 基礎はブロックとモルタルで強固に固定するが、高所には必ず控え(斜め補強)を推奨する

- 防球ネットの網目サイズは使用するボールの直径以下を厳守することが重要である

- サッカーボールなどの球技には100mm目、野球やゴルフには37.5mm目以下が適応される

- ネットは「ピンッ」と張ることで耐風性や耐久性、ボールの吸収機能が向上する

- 張り方は上部から仮止めし、ロープや結束バンドでネット全体に均一な張力をかけて固定する

- 可動式ネットはキャスターや角度フリージョイントを使用し、ネットを内側に張ることで実現できる

- メンテナンスとしてネットの破損やパイプのグラつきを定期的にチェックすることが不可欠である

- 強度不足や転倒の不安がある場合は、無理せず専門業者に依頼することを優先すべきである

- 安全な練習環境を整えることで、お子様も親御様も安心してスポーツを楽しめる